| |

|

|

|

|

動脈硬化に起因する脳卒中や心筋梗塞,糖尿病などの発症リスクが高まるメタボリック・シンドロームが社会問題となり,2008年度の医療制度改革では,医療保険者に対し被保険者・被扶養者への健診・健康指導の義務化や,関連業務の民間企業への委託などが盛り込まれるなど,生活習慣病の予防対策が強化されます。

しかし,個人の健康管理に対する関心が高まるのに伴い,家庭用健康機器の需要は拡大傾向にありますが,メーカー独自の規格で開発を行っていることから機器間でのデータに共通性がなく,測定した個々の情報を総合的に把握することが難しいのが現状であり,測定情報を一元管理して家庭で手軽に細かな健康管理ができる機器が求められていました。 |

|

|

|

|

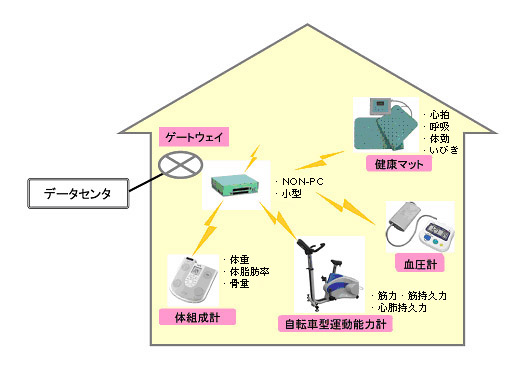

このたび,5社が実用化検証した通信プロトコルは,体組成計や血圧計のように扱うデータ量の小さなものから,心電図の連続波形のようにデータ量の大きいものまで,異なるメーカーの家庭用健康機器で取得した測定情報を,有線および無線通信を介して一元管理できる技術です。各社でこの通信プロトコルに対応する通信機能を搭載した健康管理機器を試作し,相互接続およびサーバシステム上での蓄積や閲覧,分析の実験を実施し,商品化への目処をつけました。

これにより,たとえば,A社の体組成計で測定したデータを,ネットワークを介してB社の自転車型運動能力計で受信し,体重と自転車型運動能力計での運動量を総合的に分析の上,今後の目標運動量を表示することなどが可能になります。この通信プロトコルに対応したさまざまな健康管理機器を連動させることで,より緻密な健康管理が家庭で手軽に実現できるようになります。

|

|

|

|

|

本通信プロトコル対応機器の普及拡大のため,国内のみならず,国際標準化に向け,推進してまいります。

|

|

| ■ 将来の利用イメージ図 |

|

|

| ■ 想定される活用例 |

|

|

1. |

A社の自転車型運動能力計で測定した運動量,心拍,脚力のデータと,B社の体組成計に蓄積している身体データとを連携させ,前回運動した日時からの体重の変動を踏まえて分析することにより,「適正な体重を維持するためにもう少し運動しましょう」といったアドバイスを表示する。

|

|

2. |

C社の血圧計とD社の心電図のデータをA社の自転車型運動能力計で受信し,その日の体調に合わせた目標運動量を自動的に設定する。

|

|

3. |

一人暮らしのお年寄りの健康に関するデータをネットワーク経由で共有して,病院の電子カルテの情報をもとに健康見守りシステムを構築し,異常の早期発見のための体制を整える。

|

|

|

|

|

技術・製品についてのお問い合わせ先 |

お問い合わせ先 |

三菱電機エンジニアリング株式会社

産業システム事業部 営業部

TEL 0568-36-2096 |

|

|

|

| |

|

| 報道機関からのお問い合わせ先 |

|

お問い合わせ先 |

三菱電機エンジニアリング株式会社

総務人事部 総務グループ

TEL

03-3288-1101 |

|

|

|

|

|